徳留絹枝

私はこの7年間、イスラエルという国をそこに生きる人々を通して学びたいと考え、7回の訪問を重ねてきました。最初の数回は、在米ユダヤ人の友人から紹介された人々に会って話を伺い、それを基に幾つかのインタビュー記事を発表しました。しかしその後は、イスラエルで出会って友人となった人々がさらに新しい出会いを作ってくれる、というパターンになっていきました。それらの人々との交流は、イスラエルが日々直面する様々な問題と、それに対応しながらも彼らが脈々と守り通してきた価値観を学ぶ機会を、私に提供してくれました。

特に今年3月に娘と出かけたイスラエル旅行は、命を何より大切にするユダヤ人の価値観と、ホロコースト中に救われた命がその後の世代にどう受け継がれているかについて、驚きの出会いを通して考えさせられるものでした。

ワレンバーグの愛と勇気の生きた遺産

まず前首相のヤイル・ラピド氏と会えたことは、直前まで実現するか分からなかっただけに、心躍る体験でした。司法制度改革反対派を率いて超多忙な彼が、私たちに会ってくれたのは、日本経済新聞で長く働いた友人のエリ・ガーショウィッツ氏が、ラウル・ワレンバーグの絵本を贈呈したいという私の願いを、ラピド氏のスタッフを通して叶えてくれたからです。

第二次大戦末期のブダペストで10万人のユダヤ人を救いながら自分自身はソ連の牢 獄で死んだスウェーデン人外交官を描いたこの絵本は、サイモン・ウィーゼンタール・センター副所長のエブラハム・クーパー師と私が20年前に一緒に書いたものです。

ラピド氏の父親で著名なジャーナリストだった故トミー・ラピド氏と彼の母親(ラピド氏の祖母)は、ワレンバーグに救われていたのです。さらに、その絵本に前書きを書いてくれた故トム・ラントス米国下院議員は、トミー・ラピド氏の生涯の親友だったというご縁もありました。

ラントス議員が「私たちの娘と孫は、ワレンバーグの愛と勇気の生きた遺産」と書いた箇所をお見せすると、ラピド氏は「普遍的なメッセージですね。持ってきてくれて有難う」と答えてくれました。

ラピド氏自身も、自分がワレンバーグの愛と勇気の生きた遺産であることを知っているのだ、と感じた瞬間でした。

「ダニエラの家」

そしてもう一つ、私にとっては偶然という言葉では到底説明できない出会いがありました。きっかけは、日本で学んだ空手の精神を基に「Budo for Peace」という団体を設立した友人のダニー・ハキム氏が勧めてくれた、ビーティ・ドイチュさんとの面会でした。彼女はその数週間前に東京マラソンに参加したばかりの5人の母親ランナーで、ダニーも彼女と一緒に来日して応援していたのです。

エリが、ビーティさんと私たちが会う場所に連れていってくれました。テルアビブに住む友人ののあ・コフラーさんも同行しました。それは、摂食障害などの精神的問題を持つ若者が、学校や社会に復帰する過程を支援する非営利団体で、運営しているのはカナダ出身のエリの古くからの友人2人だということでした。ビーティさんはその団体の熱心な支援者だったのです。

団体の名前は「Beit Daniella(ダニエラの家)」といって、エルサレム南西近郊の町ツァ・ハダサの美しい丘陵地帯に広がる牧場と厩舎の中にありました。設立者のハダサ・パーデスさんと理事のサラ・エイゼンさんが迎えてくれ、その後ビーティさんも加わりました。

ハダサさんは、博士号を持つ数学者でブリュッセルのNATO本部で働いていましたが、イスラエルに住むという長年の夢を実現するため、2009年にイスラエルに移住したそうです。悲劇が襲ったのは2017年。娘のダニエラさんが拒食症に陥り、3ヶ月の入院生活を送った後退院したものの学校や社会に復帰できず、14歳で自らの命を絶ってしまいました。

生前のダニエラさん

ハダサさんは、ダニエラさんが安心できる環境で時間をかけて社会復帰に備えるプログラムを探したが、見つけられなかったと言います。娘を失った悲しみの中で彼女が決心したのは、そのようなプログラムを、同じような問題を抱える若者とその家族のために提供することでした。カナダ時代からの親友で、やはりイスラエルに移住していたサラさんは、それを聞き、成功していたマーケティングのキャリアを捨てて、ハダサさんの計画に参加することを決めます。

自分のことはなかなかできなかったダニエラさんが、セラピー犬と過ごす時は心ゆくまで愛情を込めて世話をできたことから、プログラムは犬や馬などを使った動物セラピーに力を入れることになりました。そして設立後僅か5年近くで、地域の幾つかの病院と提携し、臨床心理士や作業療法士やソーシャルワーカーなどの専門家に加え、多くのボランティアが働く活発な団体に育っていきました。私たちが訪ねたときも、10代の少年少女たちが犬や馬の世話をしながら、自然の中で生き生きと時間を過ごしているように見えました。

亡くなったダニエラさんのいとこだったというビーティさんは、この団体を支援するためにマラソンを通してファンドレイズをしていること、自分が走ることで若者をエンパワーしたいことなどを、説明してくれました。

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

因みに、ダニエラさんの名前は、アメリカン航空11便機内でテロリストを制止しようとして9-11テロ事件の最初の犠牲者となった叔父ダニエル・ルイン氏を偲んで名付けられたということです。ルイン氏は31歳の若さながら、インターネットのパイオニア的研究をしていたイスラエル人でした。

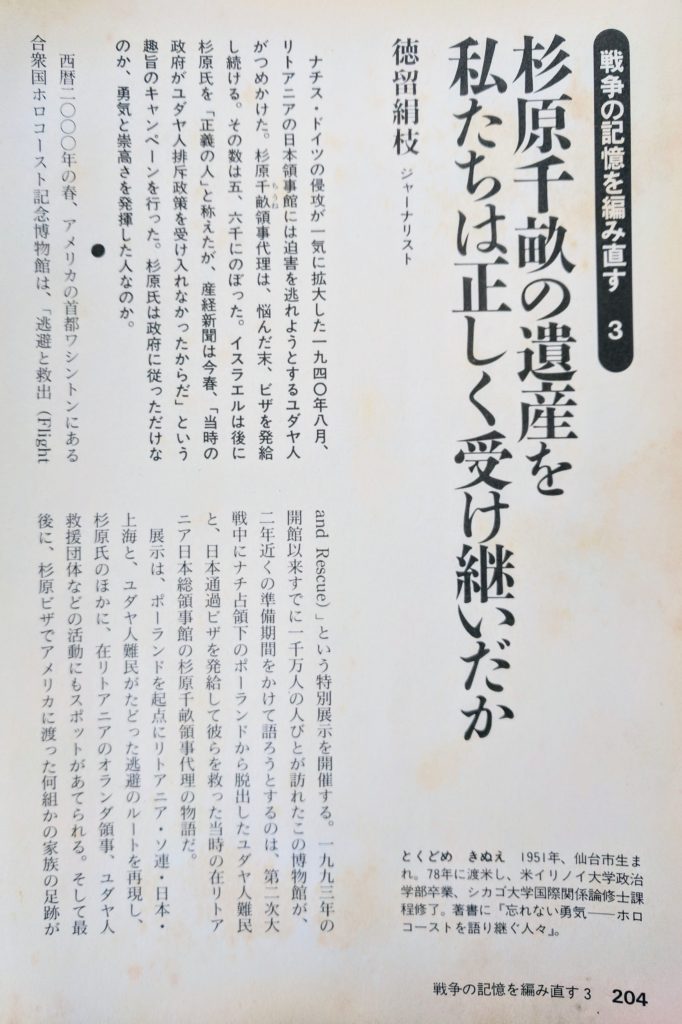

杉原ビザで救われ日本軍捕虜になった祖父

我が子を失うという最大の悲しみの中で、他の命を救うために立ち上がったハダサさんの勇気と行動力に、私は深い感銘を受けました。しかし、その後彼女が発した言葉は驚くべきものでした。施設の中を歩きながら、彼女は何気なく「私の祖父はオランダ出身のラビだったのですが、第二次大戦中は Dutch East Indies(オランダ領東インド:現在のインドネシア)で日本軍の捕虜となりました」と言ったのです。

ハダサさんは、私がそのような歴史などあまり知らず「そうだったんですか」程度に受け流すと思ったのかもしれません。私が16年以上、旧日本軍の捕虜だった人々と活動してきたことを、彼女は知る由もなかったからです。

What are the chances? (こんな偶然があり得るのか?)その言葉が何度も私の頭の中を駆け巡りました。

短い訪問をできるだけ「ダニエラの家」見学に使いたいと思った私は、ハダサさんの祖父の体験については後で詳しく尋ねてみようと考え、その日は深く聞かずに終わりました。

カリフォルニアの自宅に帰った私は、見学させてもらったお礼に付け加え、もしよかったらお祖父さんの捕虜体験について聞かせてほしいと、ハダサさんにメールを送りました。すぐ返ってきた返事には、祖父のラビ Chaim Nussbaum が1988年に出版した回想録を送ると書いてありました。

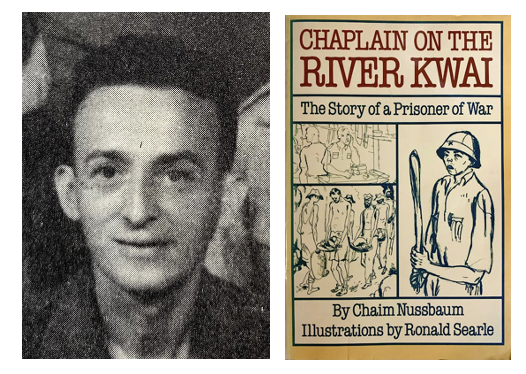

しばらくして届いた『Chaplain on the River Kwai 』 を読み始めた私は、そこで再び、驚くべき新事実を発見することになりました。ナスバウム師は妻と2人の幼い子供と共に1940年9月、リトアニアからシベリア鉄道に乗り日本に渡ったと書いてあったのです。彼らをホロコーストから救ったのは杉原ビザに違いありません。しかしナスバウム師の著書は、捕虜時代につけていた日記を基にした内容で、リトアニアを脱出できたことの詳細には触れていませんでした。この本が執筆された80年代には、杉原千畝氏のビザ発行にまつわるエピソードはほとんど知られていませんでしたから、当然だったかもしれません。

書かれていたのは、一家が日本に到着した後、神戸のオランダ領事が、ラビであり数学・物理の学位を持つナスバウム師に、オランダ領東インドは彼のような教育者を必要としているので行ったらどうかと勧めたこと、ナスバウム夫妻がそれに同意して、ジャワに渡ったという説明だけでした。そして1年半後、その地は日本軍に侵略され、彼は捕虜となり、家族は収容所に収監されるという運命が待っていたのです。

すぐハダサさんに問い合わせると、祖父母が、当時3歳の息子と2歳の娘(ハダサさんの母親)とリトアニアを脱出できたのは、間違いなく、オランダのヤン・ズヴァルテンディク非常勤領事と杉原領事が発行したビザのおかげだと、教えてくれました。そして、ハダサさんの叔母が後年その経緯をまとめたという記述(若きナスバウム師の写真入り)を送ってくれました。

それにしても衝撃でした。たった2日間しか滞在しなかった今回のイスラエル旅行で、私は、ワレンバーグに救われた家族の子供と杉原領事に救われた家族の子供に会えたのです。それも一方の家族は私が長年取り組んできた旧日本軍の捕虜だったとは! 私が支援したのは、2万7千人のうち約40%が死亡するほど過酷な扱いを受けた米国の元捕虜たちが、日本政府と企業に謝罪を求める活動でした。しかしその活動を通じて、オランダ人捕虜の苦難を知る機会もありました。

彼らの受けた被害の規模は米国の捕虜以上でした。日本軍の侵攻が始まった当時、オランダ領東インドに住んでいた約30万人のオランダ人のうち、4万人が捕虜となり、8万人の民間人が収容されました。そして日本軍の残虐行為により、4万5千人のオランダ人が死亡したのです。その歴史は、日本に謝罪と補償を求める旧日本軍のオランダ人被害者団体「対日道義負債補償財団(Foundation of Japanese Honorary Debts)」によって語り継がれてきました。

今回ハダサさんと出会ったことで、私自身も、改めてこの20数年の自分の活動を振り返り、オランダ人被害者との触れ合いが何度かあったことを思い出しました。2000年、ドイツで成立間近だったナチス強制労働被害者への補償基金「記憶・責任・未来」に関し、米国の元捕虜にも日本による同様な基金設立の可能性がないか関係者の意見を聞くため、私はベルリンを訪問しました。その帰途、「対日道義負債補償財団」の役員だったBarend Cohen 医師を、オランダのユトレヒトのご自宅に訪ねていたのです。トラウマを専門とする精神科医として、加害者が責任を認め正義が回復されることの必要性を説かれていたことを、思い出します。

さらにオランダの被害者は日本政府を訴えていました。敗訴に終わったものの、2003年当時ロースクールに通っていた娘と一緒に、米元捕虜による対日本企業強制労働訴訟に関する論文を書いた際、私たちは、彼らのケースにも言及していたのです。

私が支援し一緒に活動した米国の元捕虜たちは、65年余りの歳月の末に、やっと日本政府と彼らに強制労働を課した企業一社から謝罪を受けましたが、2015年頃から次々と亡くなっていきました。自分の役割は終わったと感じた私は、それで、以前に取り組んでいた日本とユダヤ人(今回は特にイスラエル人)との間に理解と友情を育てる活動を再開しました。

そんな私が今回、杉原領事からのビザ発給と日本軍の捕虜という二つの体験をした家族にイスラエルで出会ったのは、運命だったのか。そんな思いに駆られながら、私は、ナスバウム師の回想録を読み始めました。

私はこれまで、旧日本軍の捕虜が書いた体験記を数えきれないほど読み、彼らの体験を直接聞き、泰緬鉄道で強制労働に就かされた英国人捕虜アーサー・レーン氏と毎日のようにメールを交わした時期もありました。

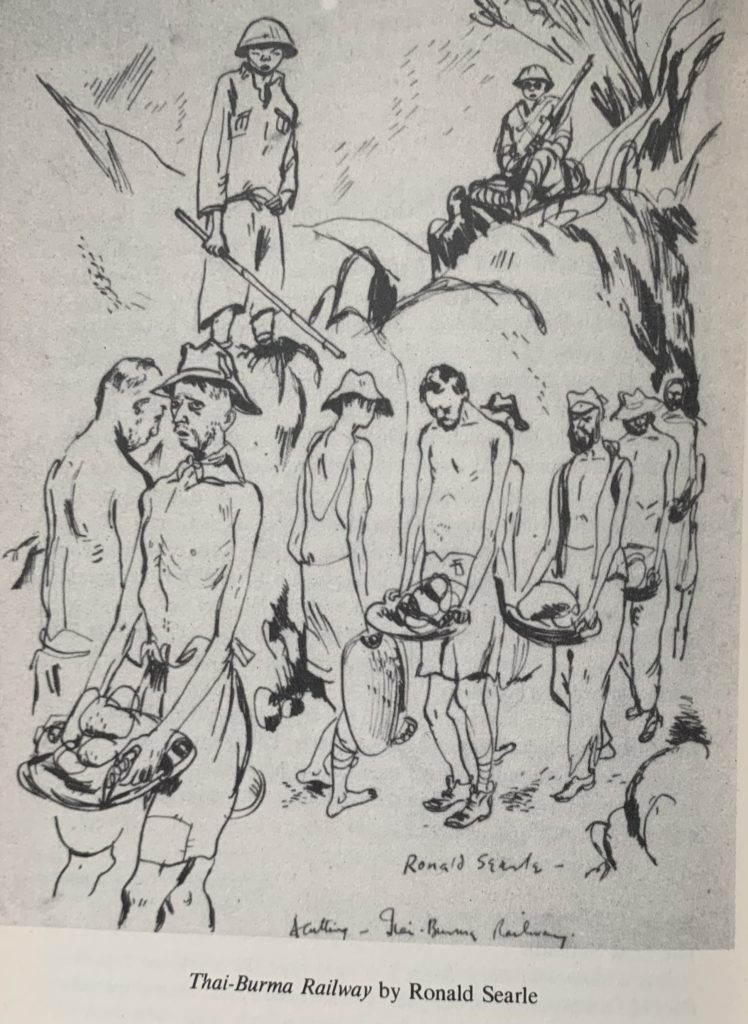

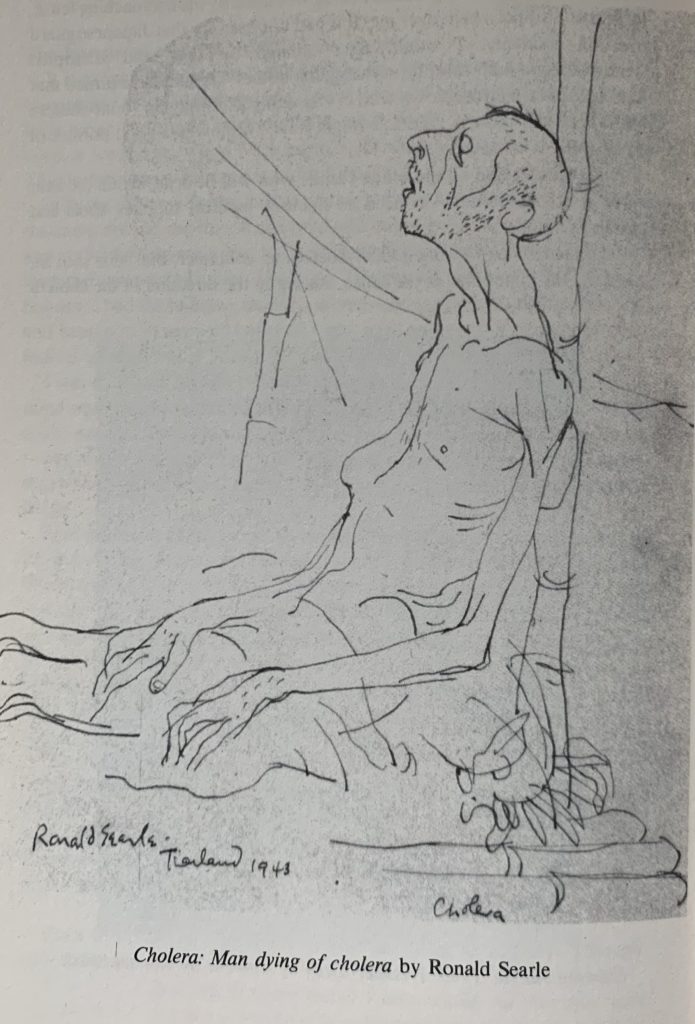

ナスバウム師の著書はそのどれとも違っていました。彼が書き留めていた日記には、英国・オランダ・オーストラリアなどの連合軍捕虜6万人余りと現地で狩り集められた18万から25万人とも言われるアジア人労務者が強制労働に就かされた、悪名高い旧日本軍による泰緬鉄道建設の日々が描かれています。(1万2千人の捕虜と約9万人のアジア人労務者が死亡)

しかし、彼自身の苦難は殆ど語られていないのです。その代わり、ユダヤ教Chaplain(従軍牧師)としてユダヤ人捕虜たちをスピリチュアルな面から支えようとする彼の必死の努力と、それにも拘らず死んでいく多くの捕虜たちへの思いが、30代前半という若さながら、深い洞察をもって綴られています。そして多くの場合、日記は妻のRachelさんへの呼びかけで始まっていました。

死んでいく捕虜から託された手紙の最後の文章は、ナスバウム師の捕虜体験がどのようなものだったかを端的に伝えているように思えました。

「僕の最愛の妻と子供たちには、僕の最期がどんなに悲しいものだったか、どうか絶対に伝えないでほしい。」

そしてナスバウム師自身の悲惨な体験の直接的記述は少ないものの、捕虜仲間で、戦後有名なイラストレーターになったロナルド・シール氏のスケッチが、それを補っています。

日本軍の敗色が色濃くなった1944年の秋には、にわか造りの小屋ながら捕虜収容所の一角にShul (シナゴーグ)が作られ、Ohel Jacobと名付けられました。そこでは新年や贖罪の日などの礼拝が行われ、ナスバウム師はユダヤ人の捕虜たちを信仰の面から支え続けます。

日本軍が降伏し、ナスバウム師が、ジャカルタの女子収容所に監禁されていた妻と子供たちに再会できたのは、実に3年ぶりのことでした。家族は戦後カナダに移住し、ナスバウム師はトロントに幾つかのユダヤ人学校を設立しました。

開放後のナスバウム師と彼の著書

救われた命を未来に繋ぐ

私が杉原領事のビザ発行について知ったのはもう30年以上前の1991年のことです。ニューヨークに住むユダヤ人と結婚した友人が教えてくれたのですが、その後頼まれた仕事でシカゴ・マーカンタイル取引所会長のリオ・メラメド氏にインタビューする機会があり、彼の経歴から、彼の家族が杉原ビザで救われたに違いないと気付きました。それまでそのことを知らなかったメラメド氏は大変感激して、杉原氏の未亡人に感謝の手紙を書かれました。

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏

その後1995年、ロサンゼルスに引っ越してから、サイモン・ウィーゼンタール・センターで、杉原氏の幸子未亡人にもお会いすることができました。

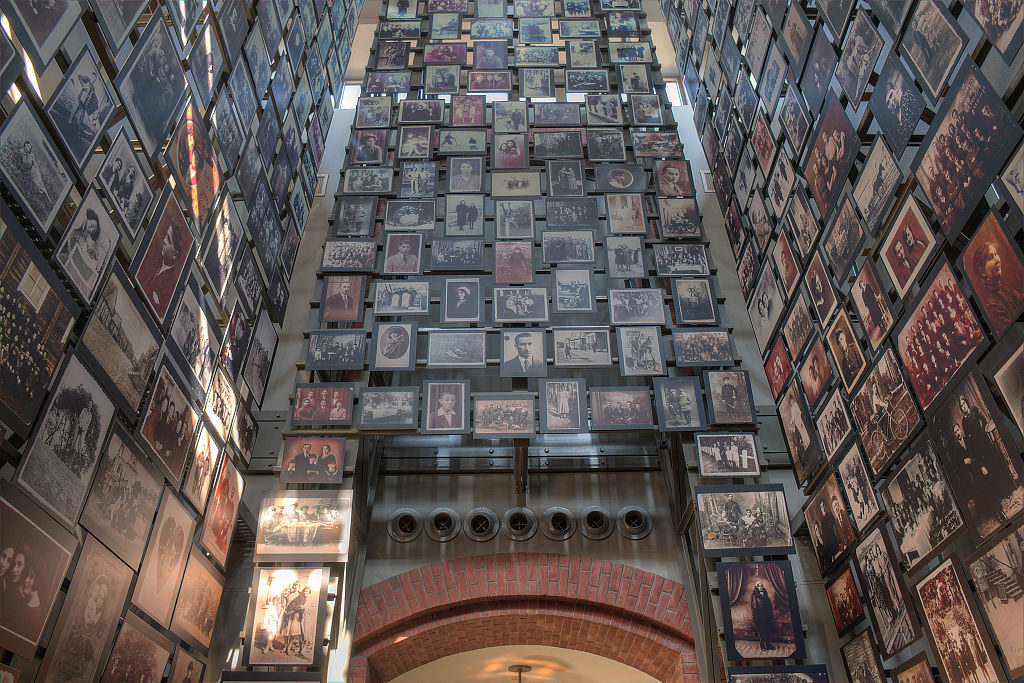

メラメド氏はその後、米国ホロコースト記念博物館の評議員を務め、2000年には、ヤン・ズヴァルテンディク領事と杉原領事の人道的行為を伝える 展示 『Flight and Rescue』の実現に尽力しました。メラメド氏からの招待で私もオープニング式典に出席しましたが、幸子夫人が大勢の参加者から拍手で迎えられ、感動的なひとときでした。

それでも当時は、杉原氏のことを知る人はあまり多くなかったように記憶しています。しかし現在、彼の偉業は至る所で語られるようになりました。日本政府も積極的に伝え、多くの日本人が彼を誇りに思っています。

しかし私たちは、杉原氏を誇りに思うだけで終わってよいのでしょうか。ハダサさんの家族の体験が示すように、杉原氏のビザ発行は当時の歴史から切り離された空間で起こったエピソードではありません。いのちの大切さという人道的・普遍的な価値観から何千人ものユダヤ人難民を救った杉原氏を生み出したのも、その価値観から大きく外れた道に進んでいったのも、同じ日本なのです。

ハダサさんに、そのどちらも経験した家族としての思いを尋ねると、次のような返事が返ってきました。

「杉原氏は、ヤド・ヴァシェムによって “Righteous among the Nations”(諸国民の中の正義の人)に認定されています。私たち家族は、杉原氏の親切さと勇気に永遠の感謝を捧げます。その感謝は、その後私たちに起こったことで打ち消されるものでは決してありません。」

また同じ質問に対するハダサさんのいとこの返事も送ってくれました。

「二つの出来事の間に折り合いをつける必要はありません。命を救った日本人も残酷に命を奪った日本人も、それぞれが自分の選んだ行為に責任があるのです。私は、母や祖父母が日本人を軽蔑するような話し方をするのを、聞いたことがありません。収容所内の悲惨な事件や状況を語るのに「無慈悲」などという言葉を使うことはありましたが、日本人全体をネガティヴな言葉で表現することはありませんでした。私たちは憎悪に取り憑かれた国ではないのです。」

彼らがこのように思ってくれているのは、本当に幸運なことだと思います。それに応えて私たちがすべきことは、杉原氏やワレンバーグのような人々が救った命がユダヤ人の中でどのように受け継がれているかを知り、その根底にある“命の大切さ”という普遍的価値を改めて考えてみることだと思います。

イスラエルでは、その価値は抽象的概念ではなく、一人ひとりの生き方を通して日々受け継がれています。私は、そのことを、イスラエルへの最初の訪問でインタビューしたオファー・メリン医師から学びました。彼は2011年、津波で壊滅的被害を受けた宮城県南三陸町に駆けつけてくれたイスラエル軍医療部隊の指揮官でした。ポーランド生まれの彼の父親は、幼い頃カトリック教信者に匿われて生き延びたホロコースト生還者でした。孤児としてイスラエルに移住した父親は医者になり、全ての患者を差別することなく診察するすことに生涯を捧げたそうです。そしてそれがメリン医師にも受け継がれていることは、明らかでした。

さらにもう一点、杉原氏の行為だけを歴史から取り出して自賛するのではなく、当時の歴史に謙虚に向き合い、日本軍の被害者となった人々に誠意を示すことも大切です。

娘を失った悲しみを経験しながらも、命を救う活動に自分を捧げているハダサさんも、杉原氏の愛と勇気の生きた遺産なのだと思わずにはいられません。偶然に出会ったとはとても思えない彼女の活動を、できる限り支援していきたいと思います。

そして、ハダサさんが来日して、彼女の家族の歴史と彼女の現在の活動について、日本の人々と共有できる日が来て欲しいと心から願います。

Beit Daniella ウエブサイト: http://www.beitdaniella.org/

![]()