By Kinue Tokudome

Danny Hakim OAM is a man of action whose energy and passion have always impressed me since I became friends with him and have worked with him occasionally.

Danny recently let me know, with photos, that he was part of the Israeli delegation to the 14th SKIF World Karate Championships held in Hungary from August 23 to 27. (Danny is a Shotokan Karate 7-dan)

So, I took this opportunity to summarize his activities to date.

————————————–

Danny was born in Australia, spent his younger years studying karate in Japan, and now lives and works in Israel.

In 1983, Danny participated in the first SKIF World Championships at the Tokyo Yoyogi Olympic stadium as a member of the Australian team, winning a bronze medal in the team fighting event.

His encounter with his mentor, Soke Hirokazu Kanazawa, the founder of SKIF ( Shotokan Karate International Federation) at that time, became a defining moment in his life, which took him on a 40-year trajectory to implement the lessons and values learned from his teacher and mentor to promote peace in the Middle East.

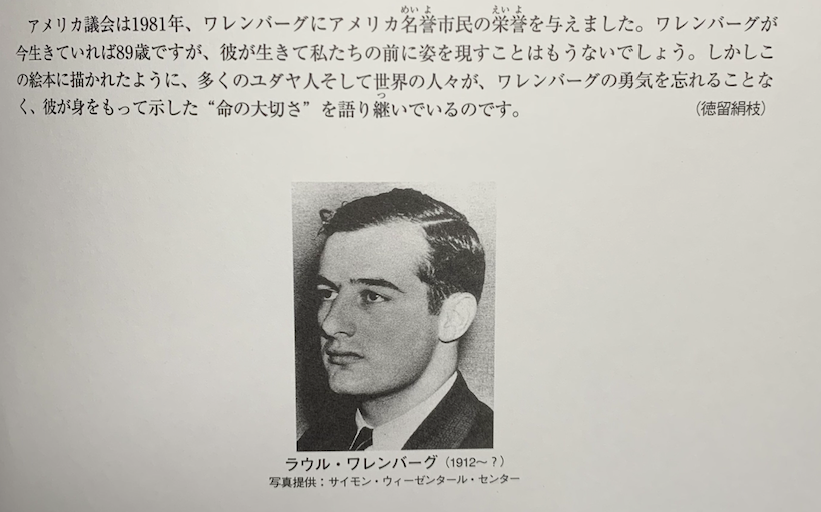

Soke Hirokazu Kanazawa, Danny, Kancho Nobuaki Kanazawa

In November 2003, Danny presented the concept of Budo for Peace at the First International Symposium on Budo Culture conducted at the International Research Center for Japanese Studies in Kyoto and sponsored by Japan’s Ministry of Education.

In 2004, Danny established the non-profit organization Budo for Peace with a grant from the Japanese government called “Program to Promote Grassroots Peacebuilding Activities.”

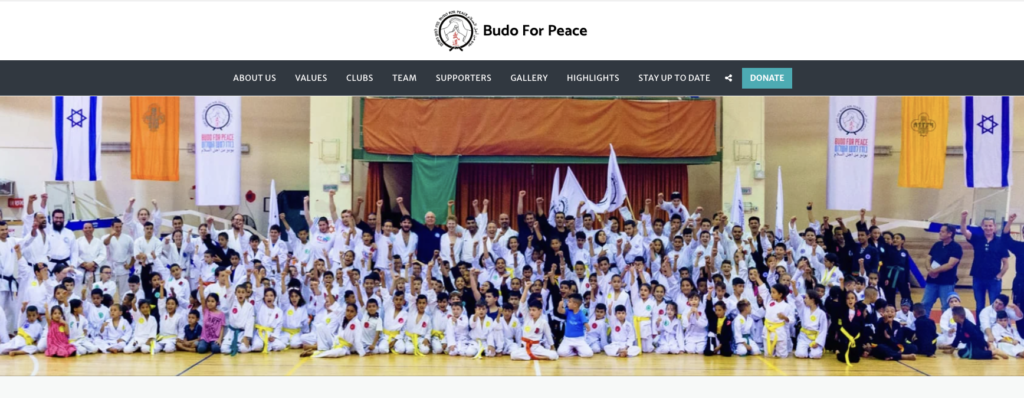

In 2006, a joint Israeli/ Palestinian BFP youth team competed at the 6th SKIF world championships at Tokyo Yoyogi Olympic Stadium and performed a special peace kata at the opening ceremony.

Soke Kanazawa speaks about the BFP youth team’s performance in Tokyo in 2006 during the reception held at the Japanese Embassy in 2008

Over the span of 20 years, BFP taught thousands of Israeli and Palestinian youth the Budo values of tolerance, self-control, and self-development while promoting harmony between youth and their different communities.

These joint events and training camps were supported by many Japanese ambassadors.

In 2010, Soke and his son Nobuaki visited the first BFP’s Bedouin Arab karate club known as “ Champions of the Desert.”

In 2016, Danny established the official Israel branch of “Kids Kicking Cancer,” training martial arts instructors from Karate, Judo, Aikido, Kung Fu, and Taekwondo, the Budo mental techniques to empower children with cancer to overcome their pain.

In 2018, BFP was honored by the Prince of Monaco’s Peace and Sport organization, winning the award of the best regional NGO of the year for their work with Syrian and Afghani refugees.

For the 2020 Tokyo Olympics, BFP had planned to perform a Peace Kata to show the world how Japanese Budo culture -one of Japan’s biggest cultural exports- can help bring peace in the world, even in conflict regions such as the Middle East. However, due to Corona, all performances were canceled.

With Olympic and Paralympic Games Minister Seiko Hashimoto

With Olympic and Paralympic Games Minister Seiko Hashimoto

In 2019, BFP organized the first International Day of Sport and Peace in Israel, inviting 12 other Sports and Peace organizations to participate. They included soccer, basketball, tennis, catchball, karate, capoeira, frisbee, and kayaking.

Australian Ambassador to Israel at the International Day of Sport and Peace

The success of this event and the collaborations between these organizations developed into the creation of the Sport for Social Change Coalition, which now has 22 organizations with 50,000 youth athletes in 384 locations in Israel. The organizations focus on using sport to promote and support programs on Women empowerment, special needs, children at risk, shared society, and collaboration between member organizations to create a collective impact.

In January 2022, Danny was honored by the Australian government for his work in Sport and Peace and received the Order of Australia Medal for service to the international community.

More on Danny’s receiving the Order of Australia Medal

More on Danny’s receiving the Order of Australia Medal

In his acceptance speech, Danny acknowledged Soke Kanazawa as his work’s inspiration and spiritual guide. Soke passed away in December 2019.

At the recent 14th SKIF World Karate Championships, attended by 50 counties and over 1000 athletes, a memorial video was shown honoring the life and legacy of Soke.

Soke’s son, Kancho Nobuaki Kanazawa – a former karate world champion- has taken over the leadership of SKIF (which numbers over 3 million practitioners ) and will be continuing the legacy of his father, spreading the values of Budo to the world.

With Kancho Nobuaki Kanazawa and Mrs. Kanazawa

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏

25年ぶりに再会したメラメド氏と

25年ぶりに再会したメラメド氏と