ダニー・ハキム

ーー私は40年間イスラエルと日本の間を行き交う中で、私たちのコミュニティ精神が今でも海外の人々を元気づけることを、発見しました。でも、今のイスラエルではどうでしょう?ーー

2023年3月3日は、イスラエルと日本にとって歴史的な日でした。テルアビブからEL ALの初の直行便が東京に降り立ったのです。私はその便に乗り、4日後には、初の東京発直行便でイスラエルに帰ってくるという特権に恵まれました。

故郷のシドニーから初めて日本を訪れて以来、私は40年もの間、この便のウェイティングリストに載っていたと言えるかもしれません。

人生を変えた1983年の旅

1983年のたった一回の日本への旅が、その後40年にわたる私の人生の方向を変えました。私は24歳で、誠実なイスラエル人女性を見つけ、イスラエルで自分の人生をスタートさせたいと思い、ユダヤ人の故国イスラエルへ向かう途中でした。

8歳の時にオーストラリアのシドニーでベタール青年運動に参加した私にとって、その後の人生が、私が師と仰ぐ故ゼブ・ヤボティンスキーの教えに従ったものとなることは明確でした。

しかし、この日本への寄り道が、単なる寄り道ではなくなってしまったのです。空手の黒帯に合格し、オーストラリア代表として空手世界選手権に出場することが決まってからの6年間、私は精神的な準備と肉体的なトレーニングを積み重ねてきました。

私の目標と予定ははっきりしていました。空手の大会に3日間参加し、日本で5日間観光した後、ロンドンに移動し、EL ALの最初の便でテルアビブに向かうというものでした。しかし、諺にもあるように、 一寸先のことは分からなかったのです。

3日間の空手大会の他は、何一つ私の計画通りには進みませんでした。その結果、私の日本への生涯の愛着が生まれ、私のその後の人生の10年間が思いもよらない形で幕を開けたのです。私は日本に留まり、ジャボティンスキーと同じほど尊敬できる日本の師匠のもとで、空手と合気道の修行をし、自分自身と他者との平和を実現する内なる力を得るため、日々厳しい心身の鍛錬に取り組むことを決意しました。

日本に住むようになった私は、イスラエルへの観光を推進しようと思い立ちましたが、テロが続き、直行便がなかったこともあり、簡単にはいきませんでした。またほとんどの日本人はイスラエルについてあまり知らず、あるのは、イランやイラクと同じように「I」で始まる国、砂漠の中にある国、ニュースで戦争の映像が流れる国というイメージでした。

キブツを宣伝して認識を変える

私は、イスラエルのイメージをテロリストの地から観光地へと変えようと決意し、勇気と反骨精神を持つ日本の若者に、イスラエルのキブツ(農業共同体)でのボランティア活動をアピールすることにしました。この教育的ワーキングホリデーは、安全な環境で、オレンジ畑の中でのびのびと過ごし、ヨーロッパ人と出会い英語を学ぶ機会を与え、新しく異なる世界を見ることを可能にするはずでした。

素朴なマーケティング計画

私の日本でのマーケティング計画は、それほど洗練されたものではありませんでした。イスラエルの若い開拓者たちが果物を摘み、フォークダンスを踊っているパンフレットを手に、私は原宿公園(東京の若いパンクダンサーたちがよく集まる場所)にブースを構えました。最大ボリュームのロックンロールを流すブースが並ぶ中、私は無邪気にスピーカーを設置し、「マイムマイム」という曲を流したのです。

驚いたことに、数分後には、あらゆる年齢の日本人が集まってきて手をつなぎ、この古典的なイスラエル民謡に合わせて踊り、歌いだしたではありませんか。日本人は、普通手をつないだり触れ合ったりすることはないので、これは驚きでした。しかし、私の目の前で、老若男女の日本人が「マイムマイム」の歌詞を歌いながら、そのステップで踊っていたのです。しかし彼らは、それがヘブライ語であることも、イスラエルの踊りであることも知りませんでした。そのことだけは彼らに伝わっていなかったようでした。

日本における「マイム・マイム」現象

もともとイスラエルの民族舞踊「マイムマイム」は、開拓者社会が繁栄し、共に国土を築くことを祝うために生まれたもので、新しい国家の建設という共同作業の中で、人々を結びつけ、希望を与え、一体感や共同体の願望をたっぷり表現するために作られました。手をつなぎ、希望に満ちた気持ちで一緒に歌うことは、平等と連帯という新しいシオニズムのイデオロギーを象徴していました。それは、互いに触れ合い、互いを意識して、一緒に動くことを必要としていたのです。

1950年代から、アメリカ連合国軍は日本の教育にフォークダンスを導入し、ほとんどの日本人が体育授業の一環としてフォークダンスを踊るようになりました。1958年、アメリカのダンスのパイオニア、リック・ホールデンがイスラエルで学んだ「マイムマイム」を日本の小学校に紹介し、それは一気に浸透していきました。

以来、「マイムマイム」はテレビ番組やアニメ、映画で取り上げられ、現在でも日本の学校で教えられています。

そしてそれから40年、私は2回目の直行便で、イスラエルのオリンピック・マラソン選手ビーティー・ドゥイッチさんと一緒に東京にやってきました。彼女が走り終わった後、皇居外苑で私が喜びのフォーク・フラッシュダンス「マイムマイム」を踊り出すと、何十人どころか、何百人もの日本人が私と一緒に踊ってくれたのです。

「マイムマイム」 は日本への最もクールな輸出品

イスラエルの日本への最も影響力ある輸出品のひとつが、フォークダンスに象徴されるコミュニティ・スピリットだったとは、誰が想像できたでしょう?

危機に瀕する国家

悲しいことに現在のイスラエルは、世界に対して正反対の文化と顔を見せています。互いに歩調を合わせ、一致団結して歌う国ではなく、今、私たちは歴史上最大の政治的衝突に直面しています。昔のような調和、一体感はどこにいったのでしょう。 すべてのユダヤ人は王子であり、寛容で公正な人間でなければならないと語ったジャボティンスキーの広い心はどこにいったのでしょう。アルタレナの後、怒りを克服して内戦を回避したメナハム・ベギンが大切にしたユダヤ人の団結の大切さはどこにいったのでしょう。私たちが共有するトーラーが教える開拓者精神、起業家精神、寛容の宗教精神はどこにいってしまったのでしょう。

40年間イスラエルと日本の間を行き交い、この瞬間を夢見てきた私は、日本のような国で、私たちのコミュニティ精神の本質を感じることができることに感動します。このような瞬間こそが、私の理想主義を支えてくれているのです。25年前、安全で民主的なオーストラリアから、ユダヤ人で民主的な国という歴史的なシオニストのプロジェクトに参加するため、私をイスラエルに向かわせたのも同じ理想主義でした。

今日、ヘルツォグ大統領と将来の国の地位について交渉しているリーダーたちが、共にイスラエル建国の父と母の精神を振り返り、異なる信念を持つ人々が手をつなぎ、輪になって一緒に「マイムマイム」を歌い踊ることを恐れなかった日々を思い出すことを、私は願い祈ります。

統一と平和への希望

過越祭、ラマダン、復活祭を祝うとき、汝の隣人を汝自身のように愛することの大切さと、平和、自由、そして他人への尊敬(神は私たち全員をご自分のかたちに創造されたのですから)という普遍的なメッセージに、私たちが気づかされますように。

ABOUT THE AUTHOR

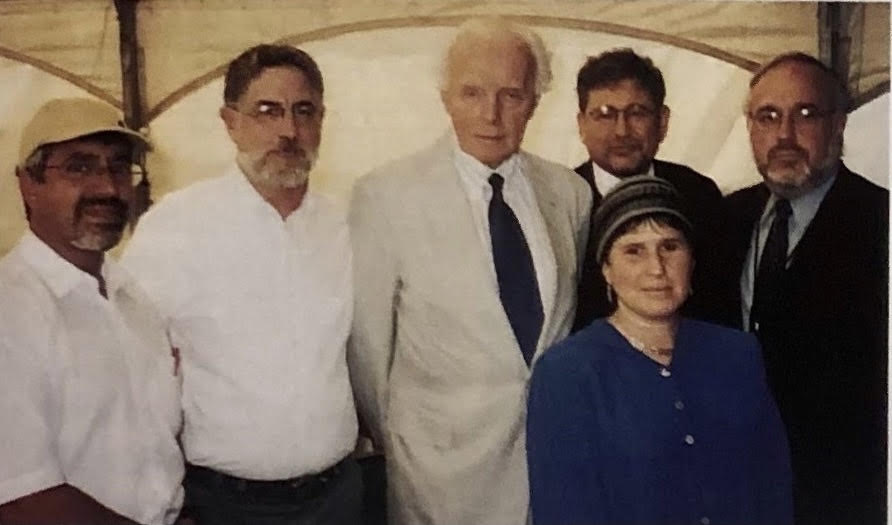

Danny Hakim OAM is a 2 times world karate silver medalist and holds a 7th-degree black belt from Japan. He is the founder of Budo for Peace and chairman of Sport for Social Change. He is a board member of The Azrieli Foundation, MWU (Maccabi World Union), ALLMEP (the Alliance of Middle East Peace), and Kids Kicking Cancer. In 2017 he was inducted into the Australian Maccabi Hall of Fame, and in 2019 was the recipient of the Bonei Zion Award for Culture, Art, and Sport. In January 2022, he was awarded the Order of Australia Medal for service to the international community.

オリジナルは The Times of Israel に4月5日掲載

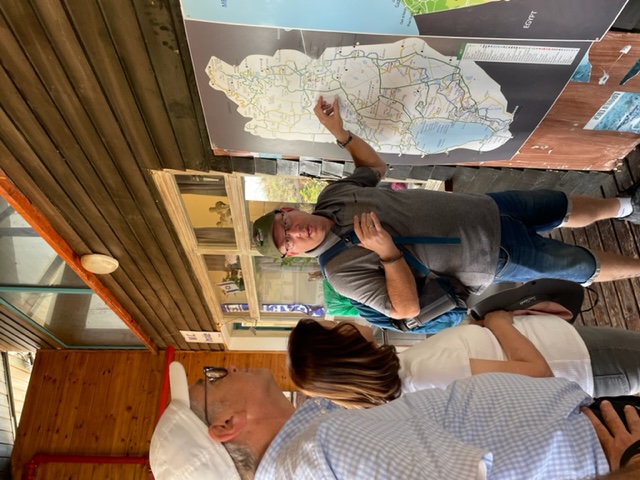

シリア側を見渡せるゴラン高原のベンタル山で

シリア側を見渡せるゴラン高原のベンタル山で