ユダヤ人の居場所が、もはや「安全だ」と思えなくなったとき

2025年12月22日

The Times of Israel Blogから

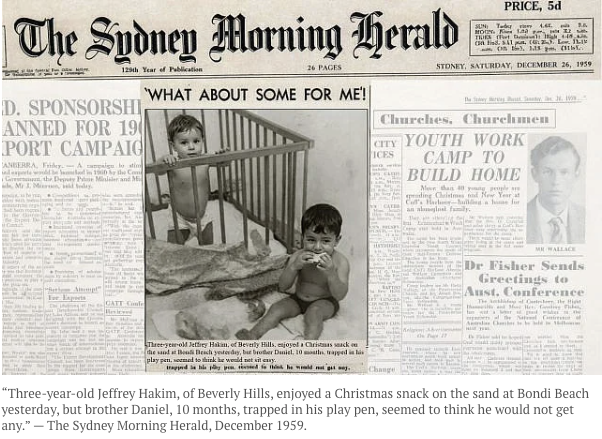

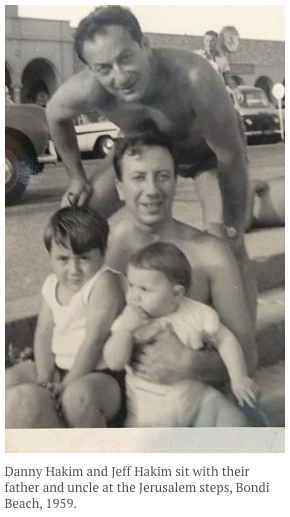

私が初めて迎えたクリスマスは、ボンダイ・ビーチだった。1959年、私は生後10か月だった。カイロ生まれの兄ジェフはベジマイトのサンドイッチを食べ、私は砂浜の上のプレイペンに座り、それを眺めていた。その光景を『シドニー・モーニング・ヘラルド』のカメラマンが撮影し、クリスマス特集号の3面に掲載した。私はいかにも典型的なオーストラリアの赤ん坊に見えたことだろう。だが、私が「幸運な国」と呼ばれるこの国の安全と希望の中に生まれた、最初期のエジプト系ユダヤ人移民の一世代であったことを知る者は、ほとんどいなかったはずだ。

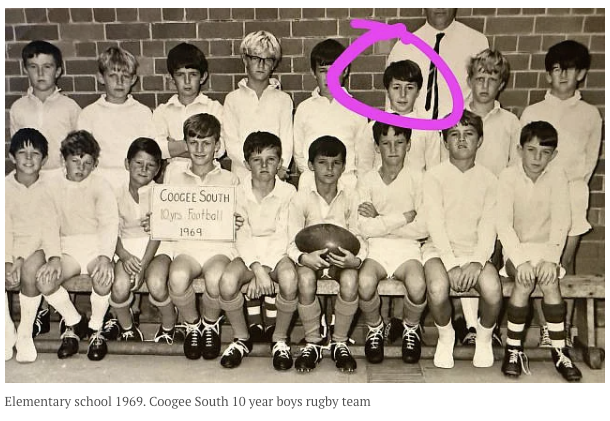

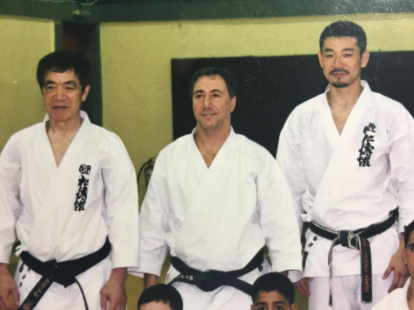

私がオーストラリア社会に溶け込んだのは、教室を通じてではなかった。スポーツ——ラグビー、クリケット、サーフィン、そして後には空手——を通じてだった。スポーツは、私が「所属すること」を学んだ言語だった。

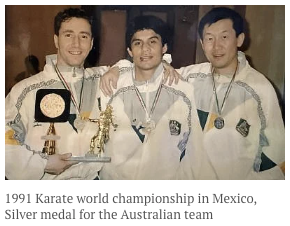

それから20年後、私はボンダイ・ビーチ空手クラブを設立した。クラブは今日に至るまで活動を続けている。ユダヤ人も非ユダヤ人も含め、何世代ものオーストラリア人がここで稽古に励み、規律、敬意、責任を学んだ。世界チャンピオンも何人か輩出した。

最初のクリスマスから25年後、私は東京の国立競技場で開催された第1回松濤館世界空手大会に、オーストラリア代表として出場していた。緑と金色のユニフォームを身にまとい、自由と機会、そして「居場所」を与えてくれた国への深い感謝を感じていた。私たちの代表チームは、最良のオーストラリアを体現していた。

レバノン、イラン、ペルー、香港、エジプト、ギリシャ出身の移民たち——そして、象徴的存在としての私、ユダヤ系オーストラリア人。私たちは多様なコミュニティに根ざしながら、誇りをもって祖国を代表した。

私たちの世代のユダヤ系オーストラリア人にとって、ボンダイ・ビーチは単なる海岸ではなかった。出会いの場であり、社会的な拠点だった。1960年代から80年代にかけて、ボンダイ・パビリオン前の中央階段は「リトル・エルサレム」と呼ばれていた。その下の砂浜は、ユダヤ人移民、そしてやがてその子どもたちが集う場所となった。この呼び名には、存在と帰属意識の両方が込められていた。十代の頃には、友人と会い、当時の冗談で言えば「ユダヤ人の女の子をチェックする」場所でもあった。

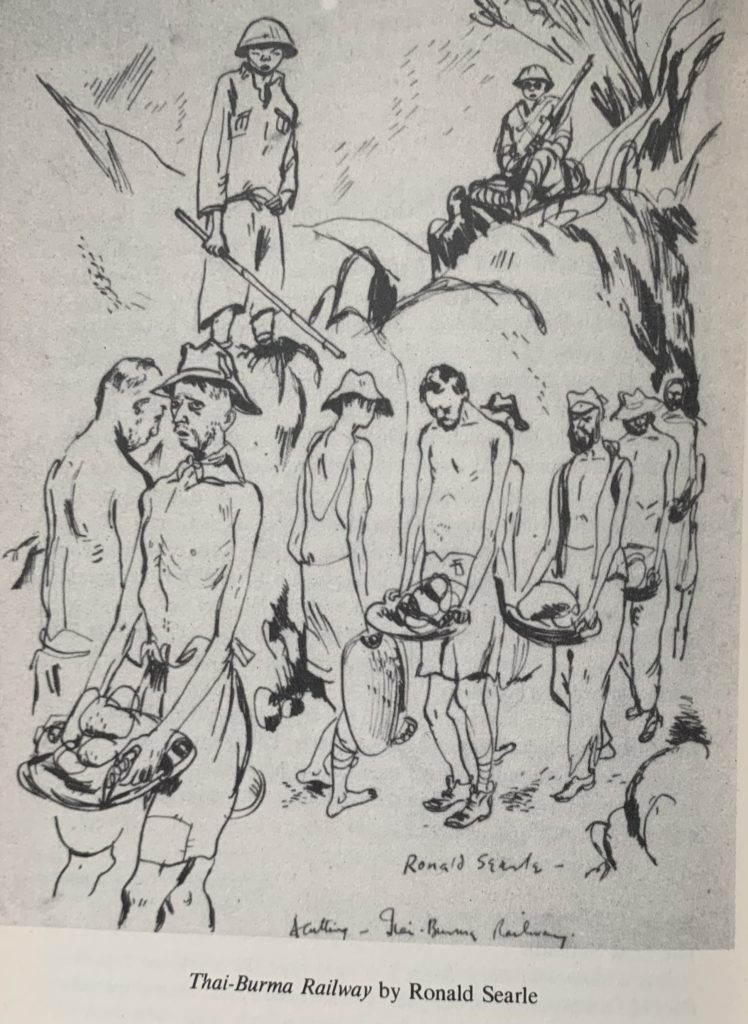

パビリオンの裏側——今回の大量殺害事件が起きたまさにその場所で——高齢のホロコースト生存者たちが、何時間も座ってチェスやチェッカーをしていた。

「エルサレム階段で会おう」

この言葉を、私たちは皆よく覚えている。それは単なる場所ではなかった。安全、継続性、共同体の象徴だった。

後に私がアリヤー(イスラエル移住)した時、多くのイスラエル人から「なぜエデンの園のようなオーストラリアを離れたのか」と不思議がられた。今振り返ると、私たちはこうした日常的なユダヤ人の生活の場が、永遠に守られるものだと、あまりにも無意識に思い込んでいた。

だからこそ、今回ボンダイで起きた反ユダヤ的殺害事件は、これほど深く胸を打ったのだ。それは遠い場所の悲劇ではない。世代を超えて築かれてきた「場所」と「安全感」そのものへの攻撃だった。

1980年代初頭、「コミュニティ・セキュリティ」という言葉が一般化するはるか以前、私たちの小さなグループは、後にユダヤ人コミュニティ・セキュリティ・グループとなる組織を共同設立した。それは被害妄想からではなく、先見の明から生まれたものだった。ユダヤ人の歴史は、備えを欠いた楽観主義がいかに脆いかを教えている。

その先見性は、経験に裏打ちされていた。1975年、私はマッコーリー大学の図書館前の芝生で、約20人のユダヤ人学生とともに、約150人のアラブ人男性に襲撃された。私たちはプラカードを掲げていただけだった。彼らは棒、鉄パイプ、ナイフで武装していた。パレスチナ人のホロコースト否定論者が演説する集会の最中だった。私は生き延びるために初めて、身体を張って身を守らねばならなかった。深いトラウマとなり、今も心に残っている。

1982年には、シドニーのユダヤ系ハコア・スポーツクラブ——私のボンダイ・ビーチ空手クラブが入っていた建物——で爆弾が爆発した。こうした出来事は、今ではほとんど語られないが、「距離は免疫にならない」ことを理解した世代を形作った。

2002年、イスラミストによるテロは海外にいるオーストラリア人を襲った。バリ爆弾テロで82人のオーストラリア人が殺害された。現在、ボンダイ・ビーチには彼らを追悼する壁画がある。

当時、テロは海外のオーストラリア人を襲った。今や、オーストラリア人は自国で、自分たちのビーチで、しかも光が闇に勝つことを祝うハヌカの最中に殺されている。

2023年10月7日以降、「ユダヤ人に死を」という叫びが、シドニー・オペラハウス前やハーバーブリッジで響いた。そして今、ボンダイ・ビーチで暴力が現実となった。報道によれば、犯人はそうしたデモに参加していた可能性がある。もし事実であれば、それは重要だ。それは偶発的な事件ではなく、憎悪が常態化し、やがて実行に移された連続性を示している。

イスラエル人にとって、この感覚はあまりにも痛切に馴染み深い。今、ユダヤ系オーストラリア人が経験していることは、10月7日の衝撃と重なる——安全だと思っていた場所に、憎悪が到達したという現実。

イスラエルに住むオーストラリア系ユダヤ人は、この喪失を二重に感じている。距離が崩れ、ボンダイとエルサレム、シドニーとテルアビブが、痛みの中で結びつく。かつて“エルサレム階段”と呼ばれた場所に暴力が及ぶとき、世代をかけて築かれてきた安全感は砕かれる。

しかし、テロが最後の言葉を持つことはない。

強さとは、海辺でろうそくを灯すこと。

恐れずに子どもたちを教えること。

傷つきながらも、持ち場に戻るボランティアたち。

2025年のクリスマスを前に、私は1959年のボンダイ・ビーチのあの写真を思い出している。自分を包む安全が、いかに尊く、いかに脆いものかを知らなかった、ユダヤ人難民の赤ん坊。

その同じ砂浜に暴力が及んだ今、私たちは思い知らされている。いったん得られた「居場所」も、守り続けなければならないのだと。

ボンダイは癒される。イスラエルは、この道のりを痛いほどよく知っている。そしてイスラエルとディアスポラ全体で、その責任は共有されている——明確に語り、共に立ち、日常の場所を光の場所であり続けさせる責任を。

テロは沈黙と否認の中で繁殖する。

再起力は、連帯と行動の中で育つ。

著者について

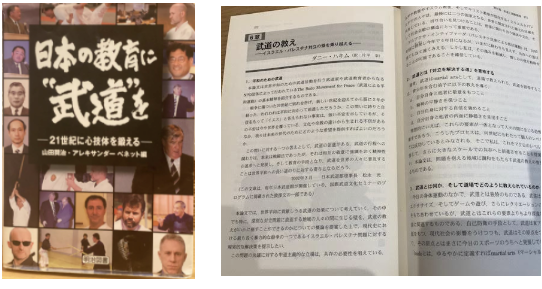

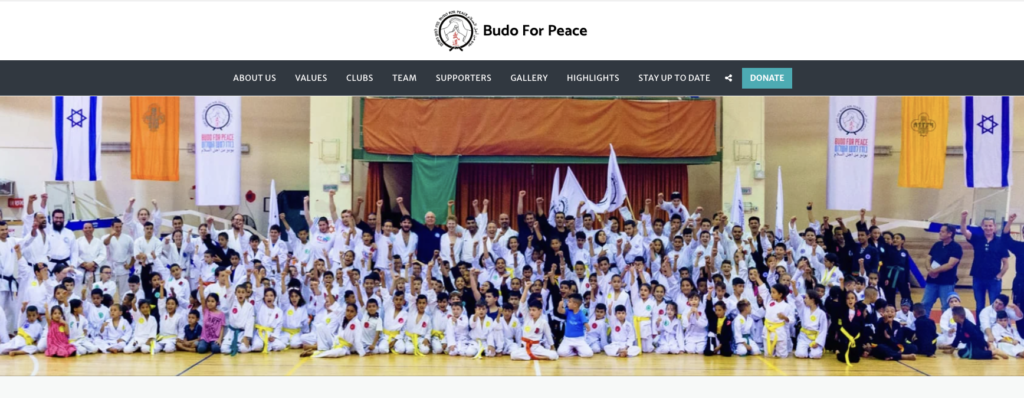

ダニー・ハキム OAM は、空手の世界選手権で2度の銀メダルを獲得した選手であり、日本より七段の黒帯を授与されています。また、「Budo for Peace」および「Sport for Social Change」の創設者です。

アズリエリ財団、マカビ・ワールド・ユニオン、中東平和同盟(Alliance of Middle East Peace)、ならびに Kids Kicking Cancer の理事を務めています。

2022年1月には、国際社会への貢献が評価され、オーストラリア勲章メダル(Order of Australia Medal:OAM)を受章しました。さらに2025年には、イスラエル・パラリンピック委員会の名誉会長に選出されています。

Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Mrs. Abe pose with Dr. Lester Tenney and Mrs. Tenney. Washington, D.C., 2015. Photo by Lester Tenney

Japanese Prime Minister Shinzo Abe and Mrs. Abe pose with Dr. Lester Tenney and Mrs. Tenney. Washington, D.C., 2015. Photo by Lester Tenney

Mr. Alexander Downer at the Commonwealth War Cemetery in Yokohama, guided by Ms. Taeko Sasamoto of the POW Research Network Japan.

Mr. Alexander Downer at the Commonwealth War Cemetery in Yokohama, guided by Ms. Taeko Sasamoto of the POW Research Network Japan. Commonwealth War Cemetery, Yokohama, Japan. phoro by Kinue Tokudome

Commonwealth War Cemetery, Yokohama, Japan. phoro by Kinue Tokudome

With Olympic and Paralympic Games Minister Seiko Hashimoto

With Olympic and Paralympic Games Minister Seiko Hashimoto

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

「ダニエラの家」でマラソン選手ビーティ・ドイチュさんと

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏

少年時代に両親と共に杉原ビザで救われたリオ・メラメド氏