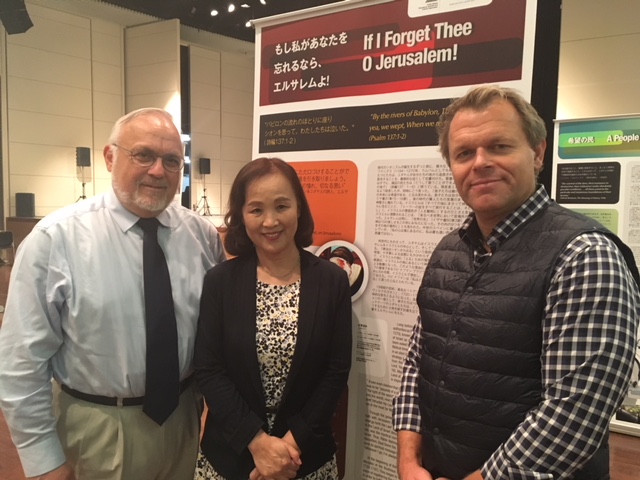

エブラハム・クーパー

徳留絹枝

世界中のユダヤ人は、東京オリンピック開会式において、1972年ミュンヘン大会でパレスチナ人テロリストに殺害された11人のイスラエル人選手に追悼の黙祷が捧げられたことに、深い感動を覚えました。犠牲者の家族が49年間待ち望んできたことをようやく実現して下さったオリンピック競技大会組織委員会に、感謝します。

また、同委員会が、過去にナチスのホロコーストを揶揄した開会式演出担当者を解任したことも、迅速で適切な対応でした。

今回の大会は、世界がコロナ感染の大流行に見舞われる中で、希望と勝利の瞬間をもたらしました。

そして私たちは今、日本が外交の舞台でリーダーシップを発揮することも必要としているのです。

今年の9月は、2001年に南アフリカのダーバンで開催された「人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連する不寛容に反対する世界会議」(ダーバンI)」から20周年になります。

ダーバン会議の目的は、国連決議52/111によれば、既存の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を見直し、それらに対して、国家、地域、および国際的な行動的措置を講じる具体的な提言を行うことでした。

しかし会議は、ユダヤ人国家に反対するNGOによって乗っ取られ、反イスラエルの憎悪イベントに退化してしまいました。

国連本部で9月に開催予定の20周年会議(ダーバンIV)でも、すでに世界に蔓延する反ユダヤ主義の火に油を注ぐような、憎悪のアジェンダが進められることが予想されます。

私たちは、日本が、米国・カナダ・英国・ドイツ・オーストリア・オーストラリア・ハンガリー・オランダ・チェコ・イスラエルに加わり、国連で開催されるこの不適切なイベントをボイコットすることを、強く求めます。

サイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)は、茂木敏充外務大臣に対し、この不運な会議の20周年行事に日本は参加しないと宣言して頂くよう、正式に要請しました。そしてその手紙の中で、2001年のダーバンで何が起こったかを説明しました。

「“ダーバン宣言”と“行動計画”を採択したその会議は、前例のない反ユダヤ主義・反イスラエル・ホロコースト否定の憎悪の祭典となり、その結果、ホロコースト生還者故トム・ラントス下院議員が率いる米国代表団は退場することになりました。」

クーパー師を含むSWCの代表者は、イランの使節団一行から暴言や暴力を受け、ユダヤ人一行は、警察から、「ヒトラーは正しかった!」などというサインを持って集まった2万人の抗議者が押し寄せる中、外に出ないよう警告を受けました。ダーバン会議は、「イスラエル=アパルトヘイト」という大嘘が生まれた場所でもあります。

故トム・ラントス下院議員は、報告書「The Durban Debacle: An Insider’s View of the World Racism Conference at Durban」の中で、米国政府は、会議がイスラエルを不当糾弾する場になるのを防ごうとしたが、成功しなかったと書きました。

彼は「米国の外交官は、EU・カナダ・日本・オーストラリアなど、我々の最も親密な民主主義同盟国に支援を求め、会議を歪めようとする勢力に対抗する統一戦線を形成しようとしたが、厳しい抵抗に遭った」と振り返っています。

2001年のダーバン会議に参加した米国代表一行:トム・ラントス下院議員

パレスチナテロ被害者、SWCのクーパー師とシモン・サミュエルズ博士

しかしダーバン会議の崩壊後、2009年に開催された再検討会議(ダーバンII)では、米国の民主主義同盟国を含む10カ国がそれをボイコットしました。日本は出席しましたが、イランのアフマディネジャド大統領がイスラエルを「最も残酷で抑圧的な人種差別主義者の政権」と呼んだ演説を批判しました。

ジュネーブの国連欧州本部で開催されたその会議で、クーパー師は、イラン大統領の上級補佐官が、ホロコースト生還者でノーベル平和賞受賞者のエリ・ヴィーゼル氏に面と向かって、“シオニストナチ”と何度も罵倒するのを目撃しました。

それでも日本は、2011年に開催された10周年会議(ダーバンⅢ)に、14カ国がボイコットする中、再び出席しています。

2020年東京オリンピックは、コロナの中でさえ、私たちが繋がり合っていることを世界に思い出させました。日本船籍でイスラエルの海運会社が航行させていたオイルタンカーをイランのドローンが攻撃し、英国人1人とルーマニア人1人が亡くなったと伝えられた事件も、平和な国際社会を脅かし湾岸地域を戦争に引きずり込もうとする勢力があることを、厳然と突き付けました。

ダーバン会議20周年が近づいた今、私たちは、日本が、ダーバンIVをボイコットすることを正しくも選択した多くの民主主義国に加わることを、強く求めます。

そうすることにより、日本は中東の過激派に打撃を与え、世界各地でヘイトクライムとの難しい戦いを強いられているユダヤ人を支援することになるでしょう。

後記:結局日本はダーバン20周年会議に参加しました。

エブラハム・クーパー師

40万人のメンバーを擁するユダヤ系人権団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」(本部:ロサンゼルス)の副所長。 Global Social Action ディレクター

徳留絹枝(とくどめ・きぬえ)

著書に『旧アメリカ兵捕虜との和解:もうひとつの日米戦史』、『忘れない勇気』、『命のパスポート』(エブラハム・クーパー師と共著)など。

最新翻訳書 『障がい児と家族に自由を ―イスラエルの支援施設シャルヴァの夢』

* この記事の英語版は2021年8月6日、The Mainichi に掲載されました。